Lost Places Europa – Wiederbelebung von Industriearchitektur

Du gehst an einen Zaun, spähst über den Rostrand eines ehemaligen Hochofens, und plötzlich wird aus Staub ein Versprechen: Hier hat einmal Arbeit geschworen, hier lagen Schichten von Geschichten, jetzt wartet dieser Ort auf eine neue Stimme. Dieser Einblick verwebt Wirtschaft, Kultur, Technologie und Emotion — und zeigt, wie ausgewählte Best-Practice-Revival-Stories in Europa nicht nur Gebäude, sondern Identität, Ökonomie und Gefühl zurückgewinnen.

Historische Plaques und verblasste Fabrikfenster allein erzeugen noch keinen Mehrwert. Der Wert entsteht im Geflecht aus starker Erzählung, solidem Geschäftsmodell, technischer Machbarkeit und sozialer Einbindung. Die folgende Reise untersucht fünf Paradebeispiele und extrahiert daraus ein handfestes Rezept für Wiederbelebung. Es beginnt mit einer Entscheidung: behalten oder tilgen? Die modernsten Revivals entscheiden sich selten für ein sanitisiertes „Neubauen“ im Originalkleid. Sie lesen die Substanz, hören zu, was Mauerwerk, Träger und Turbinenhalle erzählen, und antworten mit einer neuen, sinnvollen Nutzung.

Tate Modern — Turbinenhalle als kulturelles Kraftwerk

Aus einer stillgelegten Bankside Power Station wurde ein weltweiter Museums-Magnet. Die Öffnung der Turbinenhalle als öffentliches Atrium machte aus einem Industriekoloss eine urbane Bühne — ein Besuchs- und Impulsort, der das Umfeld mitzog und neue ökonomische Ströme auslöste. Die Tate Modern ist ein Lehrstück dafür, wie Kulturinstitutionen als Motor städtischer Revitalisierung wirken können. (tate.org.uk)

Warum das wirkt: Die ikonische Gestalt blieb erhalten; die adaptive Nutzung respektierte Raumproportionen und setzte kulturelle Programmierung ein, um Massen anzuziehen — und damit Gastronomie, Handel und Immobilienentwicklung in Gang zu bringen.

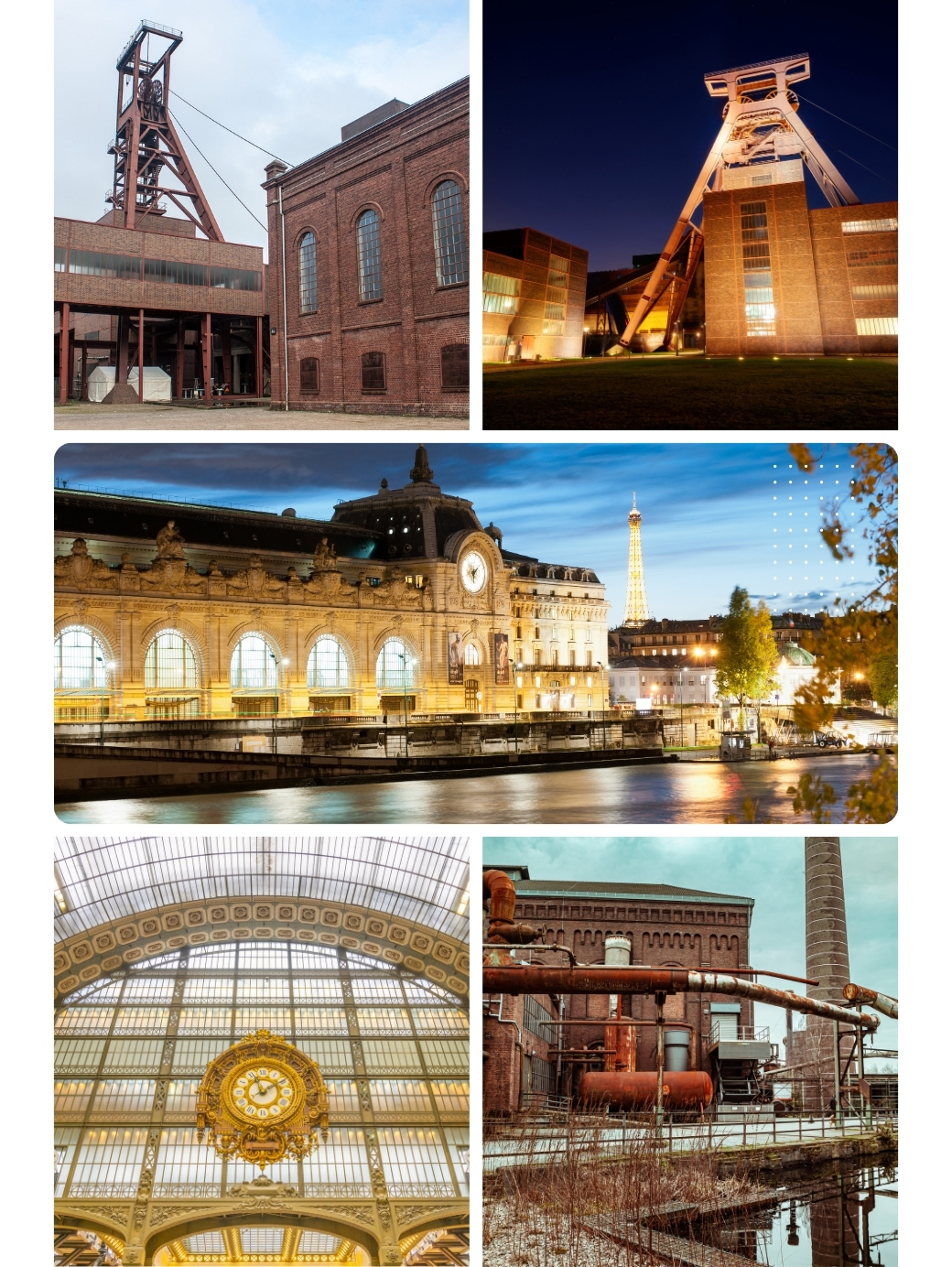

Musée d’Orsay — Eleganz trifft Funktion

Was passiert, wenn ein Bahnhof ein Museum wird? Die Gare d’Orsay bewies, dass die innere Logik eines Ortes die beste Leitidee für seine Umnutzung ist. Großer Saal, Tageslicht, architektonische Großzügigkeit — all das korrespondierte mit einer Sammlung, die atmen musste. Die Umwandlung belegt: Kulturprojekte gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn Sammlung und Raum einander logisch ergänzen. (FRANCE.FR)

Das Learning: Wähle Nutzungen, die die vorhandene Poetik des Ortes verstärken. Authentizität schlägt dekorative Nostalgie.

Zollverein — Industriearchitektur als Wirtschaftsfaktor und Erinnerungsort

Die ehemalige Zeche Zollverein wurde nicht nur konserviert — sie wurde in ein Ökosystem aus Museen, Designzentren, Gastronomie und Bildung verwandelt. Die UNESCO-Auszeichnung 2001 war mehr als Symbol; sie legitimierte Investitionen, touristische Vermarktung und eine langfristige Diversifizierung der Nutzung. Das Ergebnis: ein kulturelles, wirtschaftliches und touristisches Bündel, das die Region neu profilierte. (Google Kunst & Kultur)

Wirtschaftlich klug: Statt sich auf ein einziges Nutzungsmodell zu verlassen, erzeugt eine Mischung aus Bildung, Kultur und Kreativwirtschaft stabile Einnahmequellen und Risikostreuung.

Landschaftspark Duisburg-Nord — Die sinnliche Kraft des Rohrs und Rosts

In Duisburg wurde das Rohmaterial der Industrie — Stahl, Rohre, Hochöfen — nicht versteckt, sondern zur Bühne für Abenteuer, Kunst und Naturumwandlung gemacht. Mit einer Landschaftsarchitektur, die die Industrieszenerie in Erlebnisräume übersetzte, entstand ein Ort, der Lernen, Sport, Kultur und Erholung kombiniert. Der Landschaftspark ist ein Modell dafür, wie industrielle Härte in sinnliche Erfahrungen überführt wird. (Wikipedia)

Hier zeigt sich eine wichtige Komponente: multisensorische Angebote. Führungen, Kletterrouten, Lichtinstallationen und Open-Air-Programme schaffen Verweildauer und emotionalen Bezug.

Tempelhof — Die Politische Bühne eines Flughafens

Tempelhof ist weniger ein Architektur-Fall, mehr ein demokratisches Statement: nach Schließung (2008) wurde das Feld als städtischer Freiraum geöffnet und durch einen Volksentscheid gegen großflächige Bebauung geschützt. Tempelhof demonstriert, wie Governance, Bürgerbeteiligung und rechtliche Entscheidungen eine Nachnutzung prägen — mit Folgen für soziale Inklusion, städtisches Klima und Resilienz. (thf-berlin.de)

Das Spezifische hier ist: Flächen mit großer symbolischer Bedeutung verlangen transparente Prozesse und partizipative Governance — ohne sie droht Legitimationsverlust.

Die Archimedische Formel der Wiederbelebung (kompakt)

Aus den Geschichten lassen sich sieben Komponenten destillieren, die zusammenspielen müssen:

- Materiale Ehrlichkeit: Erhalte die charakteristischen Qualitäten des Ortes (Masse, Proportion, Material).

- Narrative Kohärenz: Finde eine Nutzung, die zur Geschichte des Ortes spricht — sie verkauft sich leichter bei Förderern und Publikum.

- Finanzielle Diversifikation: Kombiniere öffentliche Fördermittel, Stiftungen, Impact-Investoren und kommerzielle Mieter.

- Interdisziplinäre Teams: Architekten, Historiker, Ökonomen, Ökologen und Community-Manager an einen Tisch.

- Phasenplanung: Pilotprojekte testen Konzepte, bevor große Kapitalmaßnahmen folgen.

- Partizipation: Lokale Bevölkerung als Mitgestaltende, nicht als Alibipartner.

- Technologie & Nachhaltigkeit: Vom Altbau-Engineering bis zur digitalen Vermittlung — Technik macht Orte zukunftstauglich.

Ökonomie trifft Emotion — warum Investoren und Menschen dasselbe suchen

Investoren wollen Cashflow und kalkulierbare Risiken; Communities wollen Identität und Zugehörigkeit. Erfolgreiche Projekte verbinden beides: Kultur- oder Erlebnisanker (Museen, Festivals, Publikumsmagneten) liefern Besuchsströme; Mischnutzung stabilisiert Einnahmen. Gleichzeitig reduziert transparente Governance politische Risiken — ein niedrigerer Risikoaufschlag macht Projekte finanziell attraktiver.

Emotional wirksam sind Orte, die Geschichten erzählen. Die Erzählung verkauft nicht nur Tickets, sie legitimiert Subventionen und gesellschaftliche Unterstützung. Markenbildung (Branding) ist also kein kosmetischer Akt, sondern ökonomischer Hebel.

Technologie als Katalysator: Digitales Storytelling und Bauen im Bestand

Digitalisierung verwandelt Erleben: Augmented-Reality-Führungen, digitale Archive, virtuelle Rekonstruktionen wecken Interesse, noch bevor das physische Programm fertig ist. Auf der technischen Seite ermöglichen moderne Statik-Analysen, schadstoffarme Sanierungen und energieeffiziente Nachrüstungen, dass alte Hüllen modernen Nutzungen genügen — ohne ihre Seele zu opfern.

Investoren lieben skalierbare Tech-Elemente: Membership-Plattformen, Ticketing-Ökosysteme, Datenanalysen zur Besuchersteuerung. Technologie ist Brückenkopf zwischen Kulturbetrieb und Wirtschaftslogik.

Fallstricke — was Projekte oft scheitern lässt

- Gentrifizierung ohne Kompensation: Kultur als Vorwand für Verdrängung.

- Fehlende Governance: Wer entscheidet? Wer zahlt? Kaum ein zweites Mal verkraftet ein Projekt Unsicherheit.

- Monomodelle: Ein Kulturtempel ohne Einnahmeplan ist ein Zaubertrick — aber kein nachhaltiges Geschäftsmodell.

- Unzureichende Umweltprüfung: Altlasten, Schadstoffe, Grundwasser — technische Risiken können Projekte kostenintensiv machen.

Ethik ist kein Nice-to-have: Ein Revival, das die lokale Gemeinschaft ausschließt, verliert seine Legitimität — und langfristig seine Besucher.

Ein konkreter Mini-Fahrplan — drei kurzfristige Schritte für Akteure vor Ort

- Quick Audit (0–3 Monate): Substanzcheck, Altlasten-Screening, Denkmalschutzlage.

- Pop-Up-Phase (3–12 Monate): Temporäre Formate testen Publikum und Betreiberstrukturen.

- Governance & Finanzierung (6–18 Monate parallel): Errichte ein Lenkungsgremium mit öffentlicher, privater und zivilgesellschaftlicher Vertretung; stelle einen Finanzierungsmix sicher.

Diese Schritte sind keine Universallösung, aber sie reduzieren das größte Risiko: Planungsblindheit.

Ein poetisches Ende: Warum Lost Places uns brauchen — und wir sie

Verlassene Orte sind keine Schandflecken, sondern Erinnerungsorte mit Zukunftspotenzial. Ihre Wiederbelebung ist ein Akt des Erinnerns und des Zukünftigglaubens zugleich. Wenn Wirtschaft, Kultur, Technologie und Emotion sich nicht aneinander vorbei, sondern gemeinsam bewegen, entstehen Orte, die nicht nur konsumiert werden, sondern Menschen zu Beteiligten machen.

Quellen (ausgewählte Fundamente): Tate Modern (Bankside Power Station conversion). (tate.org.uk) Musée d’Orsay (Gare d’Orsay → Museum, Eröffnung 1986). (FRANCE.FR) Zollverein (UNESCO-Eintragung 14.12.2001; Kultur- und Wirtschaftsrevitalisierung). (Google Kunst & Kultur) Landschaftspark Duisburg-Nord (Wettbewerb Peter Latz; Eröffnung und Umgestaltung Anfang 1990er). (Landschaftspark Duisburg-Nord) Tempelhof (Schließung 30.10.2008; Umwidmung Tempelhofer Feld; Volksentscheid 2014). (thf-berlin.de)

Ein Meilenstein für Köln: Das Deutz-Areal – Industrie zur Stadtoase

- Geschichte & Potenzial: Das ehemalige Werksgelände der Deutz AG mit Backsteinhallen (ca. 150 Jahre alt) liegt direkt am Rhein. JLL

- Revival-Konzept: Investoren und Stadtplaner haben ein umfassendes Nutzungskonzept entwickelt: Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel, Büros, Kultur. JLL

- Wirtschaftliche Dimension: Die Umnutzung verspricht hohen Mehrwert — die zentrale Lage ist ideal für gemischte Nutzungen (residential, commercial, kulturell).

- Kulturelle & Soziale Wirkung: Die Umwandlung historische Hallen schafft Identität, ein Gefühl von Kontinuität; das Areal kann ein neues „Herz“ in Deutz werden.

- Technologie: Modernisierung der Altbauten erfordert technisches Know-how bei Statik, Umweltprüfung, Energieeffizienz.

- Emotion: Aus „vergessenem Industrieplatz“ wird ein lebendiger Stadtteil mit Erinnerungswert und Zukunft.

Hier ist eine Liste von weiteren interessanten und teils stillgelegten („Lost Place“) Orten in Köln, die Potenzial für Revitalisierung, kulturelle Wiederentdeckung oder einfach urbane Faszination bieten:

🔎 Bedeutende Lost Places & Industriestandorte in Köln

- Hallen Kalk / KHD-Hallen

- Ehemalige Werkshallen der Klöckner-Humboldt-Deutz AG in Kalk. (Stadt Köln)

- Der Standort wird bereits im Rahmen eines Quartiersentwicklungsplans umgewandelt: Wohnen, Gewerbe, Kultur, Kita, Freiräume. (Stadt Köln)

- Sehr großflächiges Potenzial für kreative, soziale und Wirtschafts-Nutzungen.

- Chemische Fabrik Kalk (CFK)

- Colonius (Fernsehturm Köln)

- Butzweilerhof Flughafen

- Siedlung Kunstfeld

- Arbeitersiedlung in Köln-Dünnwald, entstanden für Angestellte einer Chemiefabrik. (Wikipedia)

- Wichtiges Zeugnis früher Industrie-Sozialarchitektur.

- Potenzial: Denkmalschutz, kulturelle Vermittlung, Tourismus, Wohnprojekt mit geschichtlichem Fokus.

- Fort IX (Kölner Fortifikation)

- Ehemalige Befestigungsanlage (Fort IX) am rechten Rheinufer. Wird häufig als Lost Place genannt. (Secret Köln)

- Atmosphärischer, historisch aufgeladener Ort mit hohem Potenzial für Geschichts- und Erlebnisprojekte.

- Haus Fühlingen (Gutshof)

- Ehemaliger Gutshof im Kölner Stadtteil Fühlingen, derzeit verlassen. (CityNEWS)

- Mystische Aura: Mit Legenden und einer gewissen Geistervilla-Romantik verbunden.

- Potenzial: Sanierung als kulturelles Refugium, Nutzungen wie Ausstellungen, Seminarort, Künstlerresidenz.

- Güterbahnhof Köln-Gereon

- Historischer Güterbahnhof der Stadt, verlassenere Teile bzw. Relikte sind noch sichtbar. (CityNEWS)

- Einige Gebäude wurden bereits umgenutzt (u. a. Mediapark), aber weitere Flächen bieten Potential für Revitalisierung.